『カウボーイビバップ』『サムライチャンプルー』など、時代を超えて語り継がれる名作を手がけてきたアニメ監督・渡辺信一郎。

そんな彼の最新作として注目を集めているのが、2025年放送のオリジナルアニメ『LAZARUS(ラザロ)』です。

近未来SFを舞台にしたスリリングな展開と、音楽・映像・演出が一体となった映像美は、まさに“今の時代のビバップ”とも呼べる仕上がり。

この記事では、渡辺信一郎監督の作風と『ラザロ』の魅力を重ねながら、作品世界を深掘りしてご紹介します。

- 渡辺信一郎監督の代表作と演出スタイルの特徴

- 『ラザロ』のストーリーと映像・音楽による世界観構築

- 『カウボーイビバップ』との共通点や進化した表現手法

渡辺信一郎監督とは?代表作と演出スタイル

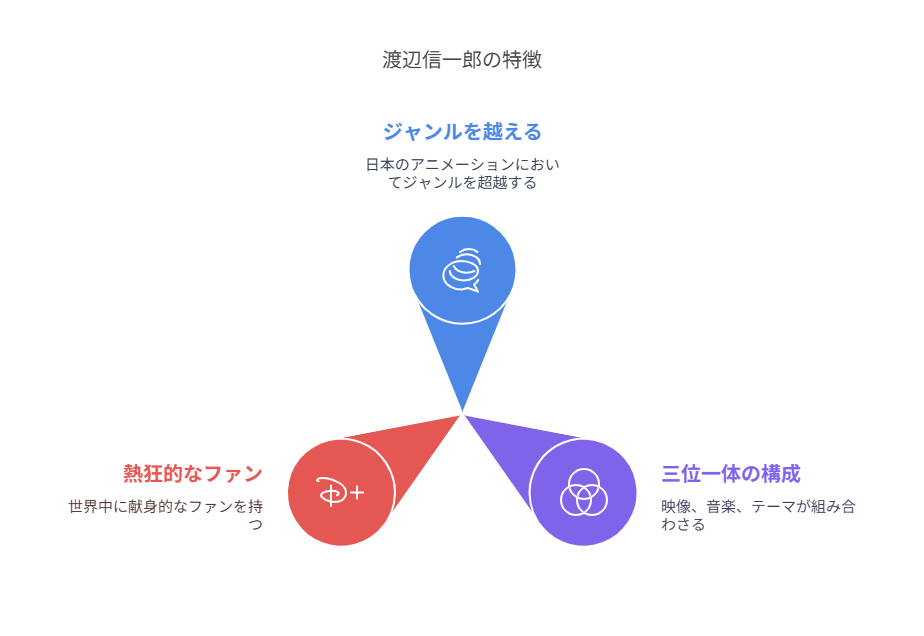

『LAZARUS(ラザロ)』の監督を務める渡辺信一郎は、日本アニメ界において“ジャンルを越える男”として世界的に評価されています。

映像・音楽・テーマ性の三位一体構成で、独自の映像世界を創出する監督として知られ、国内外で熱狂的なファンを持つ存在です。

彼の名前を聞いて真っ先に思い浮かぶのが、やはり『カウボーイビバップ』ではないでしょうか。

『カウボーイビバップ』『サムライチャンプルー』の革新性

1998年に放送された『カウボーイビバップ』は、宇宙を舞台にしたハードボイルドSFアクションという斬新な切り口で登場しました。

ジャズやブルースを中心とした音楽演出と、スタイリッシュなカット割り、そしてキャラクターの内面を丁寧に描く手法は、当時のアニメにおける常識を覆したとも言われています。

続く『サムライチャンプルー』では、江戸時代とヒップホップを融合させた大胆な演出が話題となり、こちらも国内外でカルト的な人気を獲得。

渡辺監督は、常に“音楽と物語の融合”を軸に、アニメの可能性を押し広げてきた人物です。

音楽×映像の融合を極める演出哲学

彼の演出スタイルは一言で言えば「音で感情を語るアニメーション」。

台詞に頼らず、音楽と間(ま)を使ってキャラクターの心情や世界観を伝える手法は、まさに映像詩とも呼ぶべき完成度です。

この哲学は『ラザロ』でも色濃く受け継がれており、視覚と聴覚の両方から物語を感じ取るという、“五感で味わうアニメ”として昇華されています。

そんな渡辺信一郎が、2025年に完全新作オリジナルとして挑むのが『LAZARUS』。

次章では、その気になる世界観とストーリーの魅力に迫っていきます。

『ラザロ』はどんなアニメ?ストーリーと世界観

『LAZARUS(ラザロ)』は、2025年春にスタートしたオリジナルアニメ作品であり、渡辺信一郎監督が10年以上ぶりに手がける本格SFとして大きな話題を集めています。

物語は近未来の地球を舞台に、人類を救うはずだった“奇跡の薬”が引き起こす危機を描くスリリングな展開。

緊迫感あるドラマと、哲学的テーマを内包した物語が絶妙に絡み合う構成は、まさに“渡辺作品”ならではの仕上がりです。

近未来SFの舞台設定と人類の危機

物語の舞台は、2070年代の近未来地球。

人類は、すべての病気を治すとされる薬「Hapuna(ハプナ)」によって“病なき時代”を手に入れますが、その薬が一定期間後に終焉をもたらす副作用を持っていたことが判明します。

この“静かな終末”を止めるべく立ち上がるのが、世界各地から集められた精鋭チーム「ラザロ」です。

政府・軍・科学者・スパイなど多様な背景を持つキャラクターたちが、世界の運命を懸けて動き出すのです。

オリジナル脚本だからこその“予測不能”な展開

『ラザロ』には原作漫画や小説が存在せず、完全オリジナルの脚本で構成されています。

そのため、先の読めないストーリー展開や、視聴者の予想を裏切る演出が多数盛り込まれており、毎話ごとに驚きと緊張感が絶えません。

また、倫理・科学・輪廻転生といった深いテーマを背景に据えることで、視聴者の思考を刺激する知的SFとしても完成度が高いです。

まさに、『カウボーイビバップ』の延長線上にあるような“大人が観るアニメ”として、視聴者に強烈な印象を残しています。

次のセクションでは、そんな物語を支える映像美と音楽の融合についてご紹介します。

映像・演出・音楽が三位一体となった魅力

『LAZARUS(ラザロ)』が他のアニメと一線を画す最大の理由は、映像・演出・音楽が高いレベルで融合していることにあります。

それぞれが独立した美しさを持ちながらも、相互に引き立て合い、作品全体を“ひとつの芸術作品”として完成させている点は、まさに渡辺信一郎監督の真骨頂です。

サイバーパンク×ジャズ×哲学の融合世界

近未来都市を描いた本作のビジュアルは、スタイリッシュでありながら、どこか退廃的なリアリズムを持っています。

この背景に流れるのが、ジャズ・エレクトロニカ・クラシックなどを融合させた独自のサウンドスケープ。

音楽を担当するのは、世界的ジャズミュージシャンカマシ・ワシントンと、UKエレクトロ界の鬼才Bonobo。

この異色の組み合わせが奏でる音は、作品の世界観と哲学的テーマをそのまま音にしたような存在として、多くの視聴者の心を掴んでいます。

“間”と“静寂”を生かす映像美の進化系

渡辺監督作品に共通する演出手法が、「沈黙」や「間(ま)」の活用です。

『ラザロ』でも、セリフや動きの少ないシーンが印象的に描かれており、音楽と視覚だけで感情を伝える構成が際立ちます。

この演出により、視聴者は作品の世界に深く“入り込む”体験を得ることができ、まるで映画のような没入感を味わえます。

こうした映像・音楽・演出が三位一体となっていることで、『ラザロ』は“観る”アニメではなく、“感じる”アニメとして、多くのファンに新しい刺激を与えているのです。

『カウボーイビバップ』との共通点と違い

『LAZARUS(ラザロ)』を語るうえで避けて通れないのが、渡辺信一郎監督の代表作である『カウボーイビバップ』との比較です。

どちらもジャンルを越えた世界観と音楽演出が魅力の作品であり、共通点も多く見られます。

一方で、時代や技術の進化により、演出やテーマ性における明確な違いも存在しています。

孤高の主人公と孤独の描き方

『ビバップ』の主人公スパイク・スピーゲルは、過去に囚われながらも軽妙な皮肉を武器に生きる“元殺し屋”。

一方、『ラザロ』の主人公アクセルは、人類の命運を背負う科学者でありながら、孤独を内に抱えた静かなヒーロー像として描かれます。

どちらの主人公も“他者との距離感”や“過去との向き合い方”を通して成長していく点は共通していますが、表現のトーンには明確な違いがあります。

『ラザロ』ではより静かに、哲学的にその内面が描かれているのです。

時代・技術の進化がもたらした演出変化

『ビバップ』が1998年に登場した当時、デジタル作画や3DCGはまだ発展途上でした。

その分、アナログ的なカットと編集、そして即興的な演出が作品の個性を形作っていました。

対して『ラザロ』は、最新のデジタル技術とグローバル制作陣によって、緻密な映像表現と大胆な演出が実現されています。

さらに、カマシ・ワシントン×Bonoboによる音楽も、“時代の空気”を反映した選択と言えるでしょう。

このように、『ラザロ』は『ビバップ』の精神を受け継ぎつつも、現代の映像・音楽・社会的テーマにアップデートされた新たな到達点なのです。

渡辺信一郎作品ファンにとっての『ラザロ』とは?

渡辺信一郎監督の作品に魅了されてきたファンにとって、『LAZARUS(ラザロ)』は待望の“新たな地平”とも言えるアニメです。

『カウボーイビバップ』や『サムライチャンプルー』といった名作の遺伝子を受け継ぎつつも、“今”だからこそ描けるテーマや表現を詰め込んだ挑戦作として位置付けられています。

過去作とのつながりを感じる演出ポイント

『ラザロ』を観た多くのファンが口にするのが、「どこか懐かしいのに、新しい」という感想です。

その理由は、渡辺監督が一貫して使い続けてきた演出哲学が、本作にも随所に息づいているからに他なりません。

- 音楽が登場人物の心情を語る構成

- 沈黙や“間”の活用による余韻

- メインキャラに込められた孤独と希望

これらはすべて、ファンにとって「渡辺作品らしさ」を感じさせる演出であり、同時に『ラザロ』ならではの深化が見られる点でもあります。

“今観るべき理由”が詰まったSFアニメの新境地

『ラザロ』は、近未来の終末的状況と、それに立ち向かう人間たちの選択を描く作品です。

そのテーマは、AI、バイオテクノロジー、倫理といったまさに現代社会が直面している課題とリンクしています。

こうしたリアルな問題提起を、アニメという表現を通じて投げかける『ラザロ』は、娯楽としてだけでなく、思考のきっかけにもなる稀有な作品です。

渡辺信一郎ファン、SFファン、良質な映像作品を求めるすべての人に、『ラザロ』は強く刺さるはずです。

ぜひこの機会に、“進化した渡辺アニメ”の世界に触れてみてください。

- 渡辺信一郎監督による完全新作SFアニメ『ラザロ』

- 音楽・映像・演出が融合した独自の世界観

- 『カウボーイビバップ』との共通点と進化した演出表現

- 今観るべき“哲学的SFアニメ”としての価値

コメント