2025年4月に放送開始されるオリジナルアニメ『To BE HERO X』は、その豪華声優陣や独自の「信頼で力を得る」世界観だけでなく、アニメーション技術の革新性にも大きな注目が集まっています。

本作を手がけるのは、リ・ハオリン監督が率いる新スタジオ「BeDream」。『時光代理人 -LINK CLICK-』や『天官賜福』などで評価された映像演出をベースに、セルルックと3DCGを融合させた独自の作画スタイルを確立しています。

この記事では、『To BE HERO X』のアニメーション表現における革新性、作画スタイルの意図、演出技術の特徴を徹底的に解説します。

- 『To BE HERO X』のアニメーション表現の魅力と革新性

- セルルック×3DCGによるハイブリッドな作画スタイル

- 戦闘や心理描写に活かされた演出と視線誘導の工夫

- グローバル視点で設計された映像と制作体制の特徴

- 国際水準の技術で実現された“映画的アニメーション”

『To BE HERO X』のアニメーションの魅力とは?

映像は“テレビアニメ”を超えたクオリティ

『To BE HERO X』が他のアニメと一線を画す最大の理由のひとつが、その圧倒的な映像クオリティです。

公式サイトやティザー映像からも感じられるように、本作の映像はテレビアニメの常識を覆すほどの完成度を誇ります。

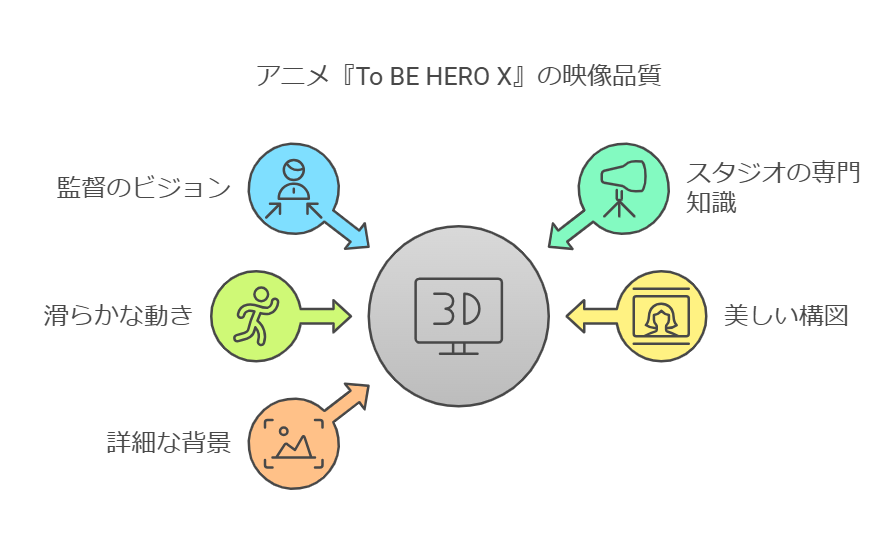

動きの滑らかさや構図の美しさ、背景美術の緻密さに至るまで、まるで劇場版アニメや海外ドラマシリーズのようなスケール感があり、視聴者を一気に物語世界へと引き込みます。

その高いクオリティを可能にしているのが、総監督であるリ・ハオリン氏の手腕と、彼が率いるアニメスタジオBeDreamの技術力です。

BeDream制作によるジャンル横断型アニメ表現

BeDreamは、中国と日本を中心に活動する新鋭スタジオであり、アニメ『時光代理人 -LINK CLICK-』で培ったジャンルを横断する映像演出に定評があります。

『To BE HERO X』では、アクション、コメディ、ヒューマンドラマといった複数のジャンルを融合させながら、それぞれに最適化された映像演出を実現しています。

例えば、緊張感のあるシーンでは色彩を抑えた陰影表現が用いられ、逆にギャグシーンではデフォルメを大胆に取り入れて視覚的なコントラストを演出。

こうした表現の切り替えが非常に滑らかで、視聴者の感情を自然と導いていく映像設計が、本作の見どころのひとつです。

リ・ハオリン監督が目指す“映画的アニメーション”

総監督を務めるリ・ハオリン氏は、『詩季織々』『時光代理人』などを手がけてきた映像作家であり、アニメに“映画的演出”を取り入れる先駆者としても知られています。

彼の手法は、リアルなカメラワークや人物の自然な動きを重視し、アニメーションでありながらも“実写感”を持たせる点に特徴があります。

『To BE HERO X』でも、ヒーローたちが戦うシーンでは手持ちカメラ風のブレや、ズームイン・ズームアウトによる迫力あるアクションが繰り出されます。

これにより、視聴者は単なるアニメではなく、まるで劇場で映画を観ているような感覚を味わうことができるのです。

『To BE HERO X』のアニメーションは、ビジュアルそのものが物語を語るという、新たな表現の可能性を示しています。

アニメファンだけでなく、映像作品に興味を持つすべての人にとって、必見の作品といえるでしょう。

作画スタイルの特徴とその意図

セルルックアニメに3DCGを巧みに融合

『To BE HERO X』では、伝統的なセルルックアニメを基盤にしつつ、3DCG技術を大胆に融合させたハイブリッドな作画スタイルが採用されています。

これにより、キャラクターの動きに立体感が加わり、アクションシーンではカメラが空間を自在に動くような演出が可能になっています。

3DCGは背景やメカ描写にとどまらず、人物のモーションやパース演出にも活用されており、2Dアニメの柔らかさと3Dの迫力を両立させることに成功しています。

その結果、視覚的にも新しさを感じさせる映像体験が生まれています。

リアルとデフォルメの絶妙なバランス

『To BE HERO X』では、シーンによってキャラクターの描写にリアル寄りとデフォルメ寄りの二面性のある作画が使い分けられています。

例えば、緊迫した戦闘や感情のこもったドラマパートでは、陰影や筋肉、表情の機微などがリアルに描写される一方で、コメディパートでは目の形や体のラインが大きく崩される演出も多く見られます。

この“緩急の効いた作画表現”は、視聴者の感情をコントロールする上でも非常に有効であり、物語に躍動感と幅を持たせています。

キャラクターによって変化する動きの個性

作画においてもうひとつの注目点は、キャラクターごとに異なるアニメーションの質感や動きのテンポが与えられている点です。

例えば、主人公Xは重厚で正確な動きを見せる一方、クイーンは軽やかで流れるような所作が印象的です。

また、ロリやナイスなどの明るいキャラクターはジャンプや手の動きに遊び心が多く盛り込まれ、視覚的にもキャラの性格が伝わる設計となっています。

これは、アニメーションの基本である“キャラクターアクティング”の真骨頂といえるでしょう。

色彩・背景美術の緻密な演出設計

『To BE HERO X』の作画スタイルは、キャラ作画だけでなく、背景や色彩設計にも徹底的なこだわりが感じられます。

都市部を舞台としたシーンでは、リアルな街並みと光の反射、ネオンの表現が非常に美しく、現実感とスタイリッシュさを両立。

また、バトルフィールドでは原色を基調としたコントラストの強い色使いにより、戦闘の迫力や緊張感が強調されています。

シーンごとに色彩が意味を持っているため、ただ美しいだけでなく、視覚的に物語を補強する演出として機能しています。

このように、作画全体に統一されたテーマ性と技術的な多様性が感じられる『To BE HERO X』は、アニメーションという表現手法をさらに進化させる作品だといえるでしょう。

アクションと演出のこだわり

ヒーローの力を“信頼”で可視化する演出設計

『To BE HERO X』におけるアクション演出で最もユニークなのが、「信頼」によってヒーローの力が変化するという設定を、映像的にどう表現しているかという点です。

キャラクターが信頼されるほど、画面にエフェクトが追加され、色彩が鮮やかに、スピード感も増していきます。

視聴者にとっては「信頼度が上がっている」という変化を視覚的に理解できる設計になっており、物語と映像が密接に連動しています。

逆に信頼が揺らぐと、画面が不安定になったり、ノイズやひずみが発生するなど、心理状態を反映した演出も施されています。

戦闘シーンはまるで映画!スローモーションとカメラワーク

アクションシーンにおいては、リ・ハオリン監督が得意とするスローモーションと高速カメラワークの対比が効果的に使用されています。

決定的な一撃の瞬間に一時的な減速が入り、細かな表情や肉体の動きを強調する手法は、映画的な臨場感を演出しています。

また、ドローン視点のような流れるロングカットや、360度回転するカメラアングルなど、通常のTVアニメではあまり見られない高度な映像技術がふんだんに取り入れられています。

これにより、戦闘そのものが“ドラマ”として成立しており、ただのアクションではない重みと見応えが感じられる構成となっています。

光と影を活用したドラマチックな構図

『To BE HERO X』では、戦闘シーンに限らず日常シーンでも光と影の演出が非常に巧妙に使われています。

朝夕の時間帯の表現では、長く伸びる影がキャラクターの心情とリンクしており、心理的な深みを与える視覚効果として機能しています。

また、バトル時にはコントラストを強調する逆光やシルエット演出を取り入れることで、劇的な一瞬を強く印象づける構図が数多く見られます。

こうした演出の積み重ねが、アニメという枠に収まらない“映像作品”としての完成度を高めています。

視線誘導とカット割りの計算された演出

演出面で見逃せないのが、視聴者の“目線の動き”を意識したカット割りと視線誘導の巧みさです。

キャラクターが登場する位置、次の動作へ移るタイミング、カット間の移動方向などが極めて自然で、違和感なくシーンがつながっていきます。

これにより、画面内のどこを見ればいいのか迷うことがなく、視聴者は常に最も大事な情報に意識を集中できるように作られています。

こうしたディテールの積み重ねこそが、『To BE HERO X』の“気づかないほどに高度な映像表現”を支えているのです。

国際クオリティを目指した技術と制作体制

中日合作の強み:グローバル標準の映像設計

『To BE HERO X』は、bilibili・Aniplex・BeDreamの3社による日中共同制作という珍しい体制で進められています。

このグローバルな制作体制は、映像表現や演出設計にも大きく反映されており、「どの国の視聴者が観ても自然に理解できるアニメーション」を意識した構成になっています。

文化的文脈に偏らず、誰もが感情移入できる普遍的なビジュアル演出を採用していることが、国際市場での評価にもつながっています。

日常パートの細やかな動作描写や、表情の微細な変化を丁寧に描く演出も、グローバル基準のアニメ制作において重要な要素です。

ハイエンドCG制作技術と美術の融合

本作では、2Dアニメのベースを維持しながらも、最新の3DCG技術が効果的に活用されています。

とくに空間の奥行きや、戦闘シーンでのカメラ移動において、3DCGの利点が最大限に引き出されています。

加えて、背景美術も非常に精緻に描かれており、都市の質感や光の反射、建造物の劣化表現などがリアリティを高めています。

この2Dと3Dの融合によって、作品全体に“アニメ以上、映画未満”の独特な映像美が生まれているのです。

多国籍スタッフによる“視点の多様性”

制作スタッフには日本・中国を中心に、さまざまな国籍のアーティストが参加しており、そのことが映像表現の幅広さにつながっています。

デザイン、作画、背景美術、CG制作など、それぞれの分野において多様な文化背景を持つスタッフが関わることで、一つの国では生まれ得ない独創性が実現されています。

たとえば街並みのデザインや衣装設定には、日本と中国の要素が絶妙にミックスされており、それが作品独自のビジュアルアイデンティティとなっています。

このように、グローバル制作体制が映像にも反映されている点は、今後のアニメ制作の新たなスタンダードとして注目されるでしょう。

まとめ:『To BE HERO X』は映像でも革命を起こす

『To BE HERO X』は、圧巻のストーリーや豪華キャスト・音楽だけでなく、アニメーション技術そのものに革新性をもたらす作品としても高い評価を得ています。

セルルックと3DCGのハイブリッド、キャラクターごとの作画演出、緻密な光と影の使い方、そして信頼を“可視化”する独自の演出手法など、従来のアニメにはない映像体験が満載です。

さらに、日中共同によるグローバル制作体制、多国籍スタッフによる“視点の多様性”も、本作のビジュアルに国際的な広がりを与えています。

『To BE HERO X』のアニメーション表現まとめ

- 劇場クオリティの映像美:滑らかな動きと緻密な作画

- セル×3DCGの融合:立体感とスピード感のあるアクション

- 視覚で信頼を表現する演出:心理状態と戦闘力をエフェクトで表現

- 光と影、色彩による感情演出:シーンごとに意味を持つ美術設計

- グローバル基準の制作陣:国際展開を意識した多様な映像表現

映像ファンも唸る、視覚で“魅せる”アニメ

『To BE HERO X』は、視聴者の目を奪うだけでなく、「アニメーションとは何か?」を問い直す作品とも言えるかもしれません。

ストーリーやキャラクターを語る前に、まず“映像を観て惚れ込む”という体験を与えてくれる本作は、まさに2025年のアニメシーンにおける革命児です。

アニメファンはもちろん、映像演出やデザインに関心のあるすべての人にとって、必見の一本となることは間違いありません。

- 『To BE HERO X』は映像表現にも革新をもたらす注目作

- セルルックと3DCGを融合したハイブリッド作画を採用

- 「信頼」を視覚化する独自の演出で物語と連動

- リ・ハオリン監督が描く映画的なカメラワークと構図

- 国際制作体制により生まれたグローバル基準のクオリティ

コメント