2025年4月に放送開始予定の『To BE HERO X』は、独自の「信頼がヒーローの力を決める」というシステムを持つオリジナルアニメです。

本作の世界観や設定は、過去のヒーロー作品とは一線を画すものですが、どのような作品からインスピレーションを受けているのでしょうか?

また、他のスーパーヒーロー作品と比較したときに、『To BE HERO X』ならではの魅力とは何なのか?

この記事では、本作の元ネタや影響を受けた可能性のある作品を考察し、類似作品との違いを解説します!

- 『To BE HERO X』の元ネタや影響を受けた作品の考察

- 類似作品(『僕のヒーローアカデミア』『ワンパンマン』など)との違い

- 「信頼」がヒーローの力を決める独自のシステムとその魅力

- ランキング変動や心理戦が生み出す緊張感のあるストーリー展開

- 『To BE HERO X』がヒーローアニメにおいて新たな挑戦をしているポイント

『To BE HERO X』の世界観はどこから来た?元ネタ・インスピレーションを考察

『To BE HERO X』は、これまでのヒーロー作品とは異なる独自の世界観を持っています。

特に、「信頼がヒーローの力を決める」というシステムは斬新でありながら、どこか過去の名作を彷彿とさせる要素もあります。

本作の設定やストーリーには、どのような作品が影響を与えたのかを考察していきます。

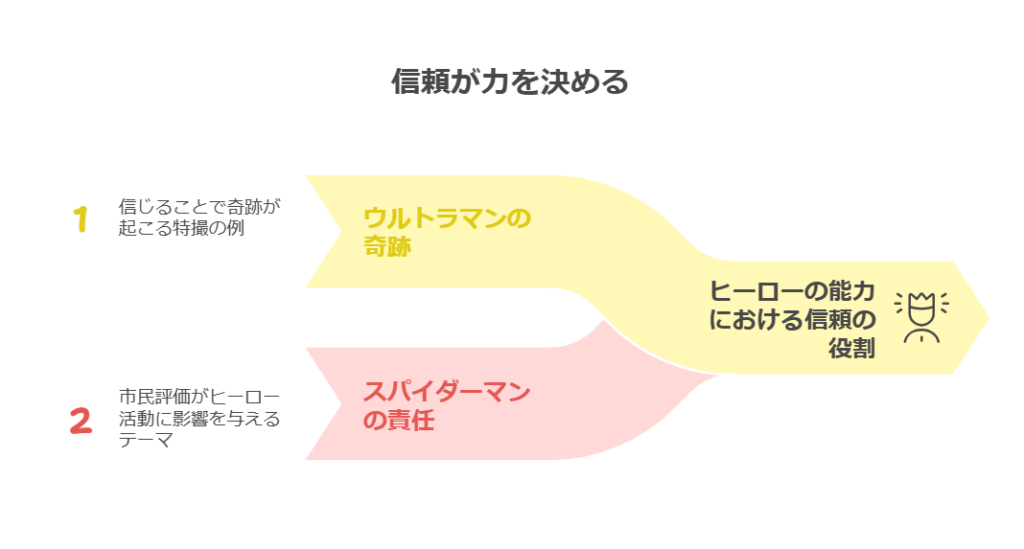

「信頼が力を決める」設定のルーツ

『To BE HERO X』の最も特徴的な要素は、「人々の信頼がヒーローの能力を決定する」というシステムです。

この設定は、過去の作品にも類似したコンセプトが見られます。

例えば、日本の特撮作品『ウルトラマン』シリーズでは、視聴者や登場人物がヒーローを信じることで奇跡が起こる場面が多く見られます。

また、アメリカンコミックスの『スパイダーマン』では、「大いなる力には大いなる責任が伴う」というテーマがあり、市民からの評価がヒーロー活動に影響を与える点で共通しています。

このように、『To BE HERO X』は従来の「生まれ持った力」や「科学の力」といったヒーロー像とは異なり、「信頼」という概念を戦いの鍵とする新しいアプローチを採用しているのです。

ヒーローランキング&トーナメント形式の影響

『To BE HERO X』の世界では、ヒーローたちはランキング制で評価され、2年に一度のトーナメントで順位が変動します。

このランキングシステムは、バトル漫画やアニメでよく見られる形式ですが、特に影響を受けていると思われるのは『僕のヒーローアカデミア』や『ワンパンマン』などのヒーローランキングが存在する作品です。

『僕のヒーローアカデミア』では、プロヒーローがランキングで格付けされ、評価が活動に直結するシステムが確立されています。

また、『ワンパンマン』では、ヒーロー協会がS級からC級までヒーローをランク付けし、社会的な評価と戦闘能力が密接に関係しています。

『To BE HERO X』は、これらの要素を取り入れつつ、「信頼によって能力が変化する」という独自の設定を加え、よりダイナミックなストーリーを生み出しているのが特徴です。

監督Haolin(リ・ハオリン)の過去作との関連性

本作の監督を務めるHaolin(リ・ハオリン)は、『時光代理人 -LINK CLICK-』や『天官賜福』などで知られる実力派クリエイターです。

彼の過去作を振り返ると、緻密なストーリーテリングとスタイリッシュな演出が特徴的であり、『To BE HERO X』にもそのエッセンスが色濃く反映されています。

例えば、『時光代理人 -LINK CLICK-』では、時間を操作する特殊能力を持つ主人公たちが、過去の出来事を変えようとする中で複雑な人間ドラマを描いています。

『To BE HERO X』でも、ヒーローたちが「信頼」を武器にしながら、自らの生き方を模索していくというテーマが共通しています。

また、『天官賜福』では神々と人間の関係性が描かれていますが、本作でも「信頼」という形でヒーローと市民の関係性が深く掘り下げられています。

これらの作品の要素が、『To BE HERO X』の独自性を際立たせる要因になっているのかもしれません。

『To BE HERO X』は、さまざまな作品からの影響を受けながらも、「信頼」を軸にしたまったく新しいヒーロー像を描くことで、これまでにない新感覚のアニメとなっています。

『To BE HERO X』と類似作品の比較

『To BE HERO X』は、独自の「信頼による能力変化」というシステムを持つヒーロー作品ですが、他の人気ヒーローアニメとどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、『僕のヒーローアカデミア』や『ワンパンマン』、さらには西洋のスーパーヒーロー作品(MCU・DC)と比較しながら、本作ならではの魅力を掘り下げていきます。

『僕のヒーローアカデミア』との違い

『僕のヒーローアカデミア』は、「個性」と呼ばれる特殊能力を持つヒーローたちが活躍する物語です。

能力は生まれつき決まっており、トレーニングによって強化することが可能ですが、『To BE HERO X』では、能力の強さが「信頼」によって変動する点が大きな違いです。

また、『僕のヒーローアカデミア』は学校を舞台にした青春ストーリーの要素が強いのに対し、『To BE HERO X』はヒーローたちがランキングを競いながら戦う、より社会的な視点が強調された作品となっています。

『ワンパンマン』との共通点と相違点

『ワンパンマン』は、ヒーロー協会によるヒーローランキングが存在し、戦闘力によって階級が決まるシステムを採用しています。

一見、『To BE HERO X』と似た要素を持っていますが、決定的な違いは「戦闘力の変動要因」です。

『ワンパンマン』では、主人公・サイタマのように圧倒的な戦闘力を持つキャラがいる一方で、『To BE HERO X』では、信頼を失えば能力そのものがなくなるというリスクがあります。

そのため、『ワンパンマン』が「絶対的な力」をテーマにしているのに対し、『To BE HERO X』は「社会の評価と力の関係性」に焦点を当てている点が大きく異なります。

西洋のスーパーヒーロー作品(MCU・DC)との比較

アメリカのMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)やDCコミックスのヒーロー作品と比較すると、『To BE HERO X』はより「評価と能力の関係」を強調しています。

例えば、『スパイダーマン』は「大いなる力には大いなる責任が伴う」というテーマを持ち、市民の信頼を得ることが重要視されています。

しかし、『To BE HERO X』では、信頼が能力そのものを決定するため、単なる評価の問題ではなく、戦闘力に直接影響を及ぼします。

また、MCUやDCの作品では、個々のヒーローの成長やチームワークが描かれることが多いですが、『To BE HERO X』では、ヒーローたちがランキングを競い合い、常に自らの地位を守るために戦うという、よりシビアな世界観が特徴です。

このように、『To BE HERO X』は従来のヒーロー作品の要素を取り入れつつ、「信頼」という新たな要素を加えることで、他作品とは一線を画すストーリーを展開しています。

『To BE HERO X』ならではの魅力とは?

『To BE HERO X』は、これまでのヒーロー作品の要素を取り入れつつ、「信頼が力を決める」という独自のシステムを持つことで、まったく新しいストーリーを展開しています。

ここでは、他のヒーロー作品にはない、本作ならではの魅力を掘り下げていきます。

「信頼」という要素が生む心理戦とドラマ

本作の最大の特徴は、ヒーローの力が「信頼」によって決まるというルールです。

単に強いだけではなく、人々の支持を集めることが戦闘力の維持に直結するため、ヒーローたちは戦いだけでなく、社会的な評価にも気を配る必要があります。

例えば、どれだけ実力があっても、誤解やスキャンダルで信頼を失えば能力が低下し、戦闘不能に陥ることもあり得ます。

逆に、無名のヒーローでも人々の信頼を一気に集めることができれば、短期間でトップヒーローへと成長する可能性を秘めています。

このように、本作では「信頼をどう勝ち取るか?」が大きなテーマとなっており、バトルだけでなく心理戦や駆け引きが重要な要素になっています。

ランキング変動によるダイナミックなストーリー展開

『To BE HERO X』の世界では、ヒーローたちのランキングがリアルタイムで変動し、それがストーリーにも大きく影響します。

2年に一度の「ヒーロートーナメント」では、トップヒーローたちが直接対決し、戦績や観客の支持によって順位が大きく入れ替わります。

また、トーナメント以外にも、日々の活動やメディア露出などで信頼を得ることができ、戦い以外の方法で地位を確立するヒーローも登場します。

こうした要素が、ストーリーの緊張感を高め、「次にランキング1位になるのは誰か?」という予測不能な展開を生み出しています。

個性的なヒーローたちと圧倒的なアクション演出

本作には、さまざまなバックグラウンドを持つヒーローたちが登場し、それぞれ異なる戦い方を見せてくれます。

信頼を集めやすいカリスマ的なヒーローもいれば、実力はあるのに信頼されにくいアウトロー的な存在もいます。

また、アクションシーンの演出も本作の見どころのひとつです。

監督のHaolin(リ・ハオリン)は、過去作でもスタイリッシュな映像表現に定評があり、『To BE HERO X』でもダイナミックなカメラワークやスローモーションを駆使した戦闘シーンが期待されます。

さらに、戦闘中に「信頼値の増減」が視覚化されることで、戦いの流れがより明確になり、視聴者もリアルタイムで緊張感を味わうことができます。

これらの要素が融合することで、『To BE HERO X』は単なるバトルアニメではなく、心理戦・戦略・ドラマが絡み合う新しいヒーロー作品として進化を遂げています。

まとめ:『To BE HERO X』は新たなヒーローアニメの形

『To BE HERO X』は、「信頼がヒーローの力を決める」という斬新な設定を採用した、これまでにないタイプのヒーローアニメです。

従来の「生まれ持った力」や「科学技術による強化」といった概念ではなく、「人々の信頼が直接的に戦闘力に影響を与える」という新しい視点が物語を作り上げています。

これにより、バトルだけでなく、ヒーローたちの社会的評価や心理的な駆け引きが重要な要素となり、スリリングな展開が期待されます。

『To BE HERO X』の特徴をおさらい

- 独自のヒーローシステム:「信頼」によって能力が変化する革新的な設定

- ダイナミックなランキング制:常に変動するヒーローランキングが生み出す緊張感

- 戦略的なバトルと心理戦:戦闘力だけでなく、世間の支持を得ることが勝敗を左右

- 個性的なヒーローたち:異なる価値観や戦い方を持つキャラクターが多数登場

- 圧倒的な映像美とアクション:Haolin監督によるスタイリッシュな戦闘演出

ヒーロー作品の新境地へ

本作は、『僕のヒーローアカデミア』や『ワンパンマン』といった既存のヒーロー作品とは異なり、ヒーローの存在意義や社会との関係性をより深く掘り下げた作品となっています。

また、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)やDCコミックスのヒーローたちとも違い、個々の成長だけでなく、社会の評価とどう向き合うかがテーマになっています。

『To BE HERO X』は、ヒーローアニメの新たな可能性を切り拓く作品として、2025年春の注目作です。

放送開始を前に、公式サイトやSNSで最新情報をチェックしながら、ヒーローたちが繰り広げる新たなバトルに備えましょう!

- 『To BE HERO X』は「信頼」がヒーローの力を決める独自のシステムを採用

- 『僕のヒーローアカデミア』や『ワンパンマン』と比較しつつ、新たな視点を提示

- ランキング制とトーナメント方式が物語の緊張感を高める要素になっている

- 監督Haolin(リ・ハオリン)による映像美と心理戦の巧みな演出が魅力

- ヒーローアニメの新たな可能性を示す2025年春の注目作品

コメント